歴史にみる模型飛行機の顔さまざま

(10) 天気予報ゲーム(1970年頃~)

歴史

図1 フリーフライト競技会(日本選手権)の選手基地

右寄りに、気流を見るためのストリーマ(吹流し)のポールがある。左端は機体の追跡・回収に使う車載型スクータと自転車。一帯で機体の整備と待機を行なう。

1、 はじめに

「嵐の日には、鳥も歩く」と言うパイロットの格言があるそうです。要するに、天候が悪いときは飛べないと言うことなのですが、実機より小さく、軽く、遅い模型飛行機では、天候・気象の影響はさらに強いのです。

模型航空競技は、野外で行われますから天候や気流の変化によって大きく影響されます。競技では、規則に定められていない部分については、「なんでもあり」です。模型航空のルールブックには気象関連の条文はありませんから、少しでも優位に立ちたい選手が、規則で制限されていない気象の研究に踏み込むことは当然の流れです。気象の研究と飛行現場の観測によって気流の状態が先読みできれば、有利であることは当然だからです。

このような模型飛行機を飛ばすときの気象観測や予測などが、模型飛行機遊びの内なのか、それとも、きわめて密接な関係がある隣接活動なのか、議論は残りますが、実態としては以下のとおりです。筆者は、模型飛行機の活動に取り込まれた、学際・趣味際活動だと考えています。モデラーは、役に立つものならば何でも、貪欲に模型飛行機活動に取り入れていく傾向が強いのです。

歴史を紐解くと、1940年頃のドイツにおけるヒットラー・ユーゲント/少年団(第3回「全体主義国家の学童教材」参照)たちは、当時実施されていた模型飛行機教育の場で、温度計・気圧計などの気象観測機器を利用してはいました。

同時代の日本の模型飛行機の参考書にも、「気象」の項目があり、サーマルや斜面上昇気流の説明が含まれていました。

模型飛行機の飛行と気象条件の関連を、実物グライダーの飛行に倣って、学理的に追及していたわけなのです。しかしながら、当時の日・独の模型飛行機は、アメリカ式の個人競争原理に基づく競技飛行ではなかったので、現在のような1秒を争うガメツイ気象観測とは目的が違うようです。

模型航空競技のうち、気流の影響を強く受けやすい種目は、フリ-フライト(自由飛行型)滞空競技機とラジオ・コントロ-ルのグライダーです。

その愛好者達に言わせると───

「模型機の沈下速度は1m/秒以下、気流の変化はその何倍にもなる」

だから、機体の性能よりも気流の「読み」が大切で、そのためには航空力学よりも気象学が有効

───なのだそうです。

模型航空では気象の研究が重要なことは確かです。

航空力学(設計)や工作技術(機体の構造)など機体を創る技術は、隠して置けないので他人に伝わりやすく、情報は効率よく蓄積されると言えます。だから、競技者全体がある水準まで達してしまい、競技成績に対する影響力は頭打ちになります。参加機の形は画一化され、機体の性能は接近して、機体の優劣だけでは勝負がつきにくくなるのです。

この段階で、研究の方向は気象など、機体の設計や製作以外の攻め口に向きます。気象の研究は競技成績向上に非常に有効と判断され、機体そのものよりも多くの手間や費用が投入された時期もありました。

歴史的に見ると、フリ-フライト競技では

1950年代が「空気力学の時代」、

1970年代が「気象学の時代」と言えそうです。

50年代は、規格変更が続いたため空力的な研究が盛んで、設計方針が固まっていなかった年代です。設計上の新しいアイデアが続出して、それで差をつけることが可能でした。

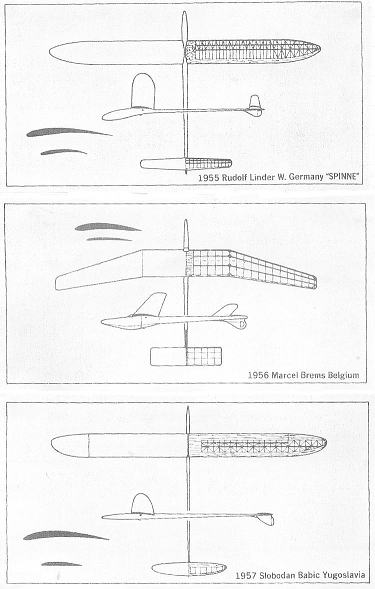

上から1955年、1956年、1957年の世界選手権機

55年と57年は、静気流の理論性能を目指した正則の設計

56年は歴史に残る乱気流中の競技で、理論性能よりも安定と取り扱い性を目指した特異

な設計の機体が優勝

56年機は、主翼縦横比が小さく、尾翼と上反角が大きく、翼断面も厚く、理論性能は明

らかに低かったが、サーマルを確実に掴むことによって勝つことが出来た

これに対し70年代は、研究の方向が気象、つまり上昇気流の予測に集中しました。機体設計が画一化して、誰でもある程度は飛ばせるようになり、機体を改良しても決定的な差を付けられなくなったからです。現在では大部分の競技種目が成熟期にあり、機体固有の性能は接近していますから、気象の判断がその数十倍効く場面も確かにあります。

設計・製作の技術水準が揃ってくると、機体の性能向上によって沈下速度を10cm/秒減らすことは、不可能に近いのです。これに対し、上昇気流と下降気流の差は数m/秒に達します。だから、何時でも気象の知識によって上昇気流を掴むことができれば、数十倍も有利なわけです。但し、現実に競技場で欲しい性能差は、MAX(最大制限時間)までの10数秒、あるいは対戦相手プラス数秒であり、それだけを稼ぎだすために何十倍も欲張ることもないのです。

このような実利を追求するために「模型航空気象学」が提唱され、1970年頃から主として競技派のグライダー屋たちによって研究が始まりました

2、既存の気象学における「模型航空気象学」の立場

「模型航空気象学」は模型航空屋(モデラー)が自分の立場で命名・提唱したものです。だから、このような名前の学問分野は正式には存在しないはずで、気象の専門文献より情報を探すには別のキイワ-ドが要ります。

実物の航空気象学は次のように定義されています。

航空気象学:aeronautical meteorology

応用気象学の一分野で、

航空機の安全な飛行、経済的な運航に関係する大気の気象を研究する学問

(中略)

飛行場及び航路上の雲量、雲底、雲の厚さ、天気、視程、着氷、気流の乱 れ、雷雨などが重要であり、飛行計画をたて、経済的な飛行高度や航路を きめる面からは航路上の風の予報が極めて重要である。

(後略:航空学辞典P257)

これをもじると、次のようになりそうです。

模型航空気象学:modelaeronautical meteorology

応用気象学の一分野で、

模型航空機の効率的な飛行、特に競技において高得点をあげられる飛行に 関係する大気現象を研究する学問。特に上昇風及び下降風、気流の乱れな どの予測が重要。

模型航空機の飛行範囲は、最も大きい(広い)と思われるフリ-フライト(自由飛行型)機で、水平方向が1000m,垂直方向が100m、特別に良く飛んだときでもこの2~3倍程度です。「模型航空気象学」は、この程度の広さの範囲の大気現象を対象にします。気象学で一般に使われているスケ-ルに当てはめてみると、「微気象(候)」~「小気候」に相当するようです。

このスケ-ルの気象学は、農業や居住環境の狭い範囲での改善に応用されています。例えば、焚き火によって霜を防ぐ、低い土手や小さな池程度の影響で霜の降り方が変わる、あるいは住宅単位の防風林など、農地1単位、住宅1軒位の範囲の微小な気候の変化や改善を対象にしているのです。

一般の気象学の文献から、模型航空機を飛ばすときに役立つ情報を探す場合、上記の「微気候」、「小気候」といった項目で検索すれば良いわけです。なお、英米語の場合、微気候、小気候共にmicroclimateです。この区分では、室内機も微気候に含まれることになりそうですが、この場合は気象学に加え室内空気調整関係(冷暖房)の文献も役立ちそうです。

3、飛行直前に利用する気象情報

模型航空で利用する気象情報には、おおむね次の2種類があります。

(1)飛ばしに行く前の準備段階で、マスコミ報道とか文献などの二次的情報 より集める気象情報(長期)

(2)モデラ-が飛行場で、五感と、持ってきた機器によって直接集め、判断 する気象情報(短期、中期)

模型航空が野外スポ-ツの一種である以上、少なくとも運動会や遠足と同じくらい、飛ばす当日の天候が気になって当然だと思います。生身の人間よりデリケ-トな、木と紙の構造体と、精密機械と、電子機器が、自然環境にさらされるわけです。

最近のマスコミ報道の気象情報は、パソコンサイトの天気予報のように風向・風速や降水確率まで知らせてくれます。但し、飛行場の気象はマスコミ報道の区分よりもはるかに局地的ですから、経験や観天望気で修正する必要はあります。

調査と予測によって、機体と人間の「風支度」や「雨支度」ができれば、それだけ楽に有利に飛ばせます。機体には「強風用」、「静気流用」、「雨天用」と言うように、天候に対する適性があり、状況に応じて選ぶことが出来ます。

未知の場所への遠征の場合は、文献(理科年表など)によってその土地の天候を調べます。世界選手権の招待状には、競技場の地形や気象の記載があるようです。

また、気圧に影響する間接的な「気象条件」として、その場所の海抜高度も重要です。高地ではエンジンの出力は低下し、滑空飛行速度や沈下速度は増加し、機体の追跡に走ると息切れがするでしょう。

飛行場に行ってしまうとマスコミ報道の情報は入ってきません。そして、予測の時間が非常に小刻みになるため、自分の五感と、持参した僅かな観測機器と、自分が身につけた知識経験だけが頼りです。

一般に模型航空競技は、FAIスポーティング・コードに「日の出より日没まで」とあるように、一日を全部使います。だから、朝、昼、夕方の気象条件の変化を心得ていると、競技の駆け引き上は有利です。これは数時間の幅の中期予測で、マスコミ報道の気象情報など事前のデ-タと、現地で自分が感じた状況を組み合わせて判断します。

例えば、これからの風向風速はどのように変わるか、雨は降るか、サ-マルの頻度や強さはどうなるか、などの情報が掴めると有利です。もし、天候が悪化し荒れ模様に成る事が予想されるならば、それによって上位が潰れてくれる可能性が増えます。また、荒れすぎると、競技が途中で打ち切られ追い込めなくなる事もあります。状況の変化を予測して、飛ばす時期や機体を選択すれば、それだけ勝ち目が増えるでしょう。

最も短い期間の予測として、風の息の読みがあります。例えば発航は、変化している風向風速のサイクルを読んで最適の時期を選びます。風の息の周期は10秒以下ですからかなり忙しく、機器よりも五感で判断しなければ追随出来ません。

機種や競技の方法によって多少違いますが、選手が発航するときにタイミングを選べる幅(持ち時間)は、数分とか十数分と言うように限られています。フリ-フライト種目やRCグライダ-種目は、サ-マル(熱上昇気流)の有無が勝敗を分けますから、この持ち時間のなかで適当なサ-マルを探し、機体をそれに入れることが必要です。

そのために、後述するような簡単な機器を使って、サ-マルの周期の予測が行われます。サ-マルの周期は数分と言われますから、これも非常に短い期間の予測になります。このタイミングの選択が競技に勝つために非常に重要で、そのための手法、理論、機器の開発が、「模型航空気象学」の主な対象になっています。

4、サーマルの仕組みと成り立ち

図3体感センサー

五感で察知できれば最速で対応できるため、敏感な体表はサーマル探知に有効

サ-マル(熱上昇気流)は、局地的に空気が温められ、周囲の空気より相対的に軽くなって上昇するものです。だから、まわりより地表温度の高い場所に発生します。太陽熱に温まりやすい地表状態の序列は、例えば「草地より、地面の露出地」と言うように、経験や資料より見当は付きます。また、そこからはサ-マルがおおむね繰り返し発生しますから、機体の飛び方を見て検証する事が出来ます。

温まりやすい地表状態は、一般に冷めやすいので、日没後の地表温度は周囲より低くなります。そのため、日中にサ-マルを発生しなかった地帯が、日没後は相対的に高温になり、発生源になることが多いのです。つまり昼夜で上昇地帯と降下地帯が、海陸風と同じように逆転するわけです。

サ-マルの発生は、エスカレ-タ-のように連続的ではなく、エレベ-タ-のように間歇的で、乗る為には待ち時間が必要です。ある大きさの空気のかたまりが、周りとある程度の温度差まで温まると上昇をはじめ、それに乗り遅れたら次を待たなければならないのです。サ-マルを掴むにはその間隔を推定し、発生したときに適当なタイミングで機体を出発させなければなりません。

1970年頃よりフリ-フライト(自由飛行種目)競技などで、サ-マル探しが勝負のカギと考えられ、興味が集中しました。そのために様々な方法が提案され、その道具が考案され、幾つかは現在も競技場で実際に使われています。

模型飛行機を飛ばすときに、前述のように、システムとして気象を観測するようになる前も、競技者は五感を使って上昇気流を予知しようとしてはいました。戦前・戦中の模型飛行機の解説書でも、斜面上昇気流や熱上昇気流(サーマル、テルミック)について述べられています。但し、この時代の模型飛行機に関する文献の上昇気流に対する扱いは、理論的・定性的であり、われわれ模型競技者が競技現場で具体的に役立つような情報は少なかったのです。

風向や風速はツラの皮でわかります。試合の前に散髪・入浴などすると、さらに鋭敏になります。温度変化も同様です。むかし、ご婦人方の姿が飛行場になかったころ、パンツを下ろして普段は外気にあたっていない敏感な部分の皮膚で気温を測った人が居たという伝説が残っています。最近でも、季節や気象条件に比べると、露出部分が多いモデラーが少なくありませんが、これは単に運動が激しいためだけではなく、気流や気温に対してより敏感であるためのスタイルのようです。

サーミスタ温度計などの、サーマル探しの道具を「サーマル・スニッファー(sniffer:鼻で嗅ぎだす道具)」と呼ぶことがあります。比喩的な意味もありますが、草創期のモデラーの中に現実に嗅ぎだせるといった人もいました。サーマルには「匂い・臭い」があるという事なのです。理屈としてはわかります。

野原の真ん中に地面が露出した空き地があったとしましょう。回りは草地や畑など植生のある土地です。前述したように、露出地は植生のある土地よりも暖まりやすいので、そこから間歇的に熱上昇気流(熱気泡)が発生します。気泡が地面を離れたとき、空気を補充するために四方から比較的冷たい風が吹き込みます。

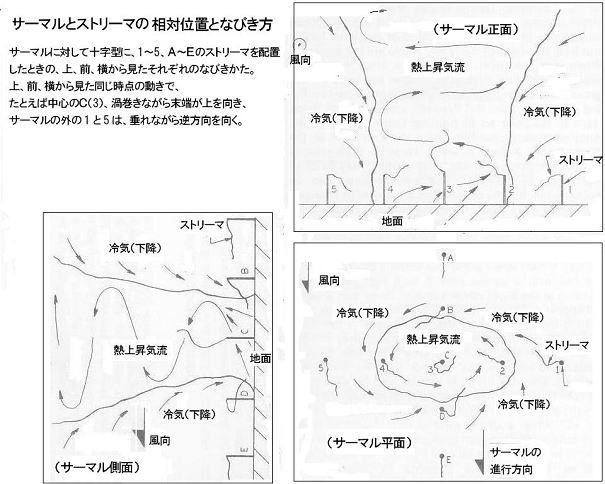

無風のときは、サーマル発生地を中心に求心的に周りから吹き込みますが、一定方向の風がある場合はその風が強くなり、側面からの吹き込みの影響で風向も変わります。吹流しは、このような風の変化を読み取るために使います。

図4 ストリーマ付サーミスタ

ストリーマ(図1参照)にサーミスタ(電子温度計)を組み合わせた測定ポール

風の動きと温度変化を綜合して、サーマルの発生を判断する。次図以下参照

サーミスタ温度計は、冷たい風が吹き込むことによって温度が下がることを読み取るわけです。冷たい風が吹き込んだときは、熱気泡は地面を離れて上空に去ってしまったわけで、一般的には手遅れの状態なのですが、サーマルの発生は周期性があるので、次の発生の一定時間(一般的には数分)前の「しるし」でもあるのです。

このような環境・状況のときに、吹き込む風の風上の地点に「臭い・匂い」の発生源があったとしましょう。お花畑かもしれないし、肥溜めかもしれません。いずれにしても周期的に一定の匂い・臭いを感じ、それがサーマルの前触れになることは、サーミスタ温度計の示度の変化と同様です。つまり、サーマルは臭い・匂いで予知され、嗅ぎ出されたのです。

サーマル探しにあたって、気象学の理論に基づき仮説を組み立てることは必要ですが、それを検証する手段は機械などである必要はなく、五感を研ぎ澄ます無手勝流でも良いわけです。むしろ、後者のほうが荷物を少なくできる分だけ、優れているのかも知れません。いずれの流儀をとるにしても、気流を読み、予知するという活動は、模型航空と趣味際分野を形成するだけの、興味深い内容をもっているのです。

5、モデラーが飛行現場で使う気象観測機器

モデラーが飛行現場で使う気象観測機器は次のように大別できます 。

(1)気流の動きを直接目で見えるようにするもの(サ-マルと共に上昇する 媒体をとばす)

シャボン玉、キャットテイル(浮遊性の草の種)

(2)気流の動きを間接的に目で見えるようにするもの(サ-マルの発生に伴 う地表の風の変化を見る)

旗、吹き流し、及びその複数の組み合わせ

(3)気温の変化を見るもの(サ-マル発生の条件となる温度上昇をみる)

サ-ミスタ-温度計

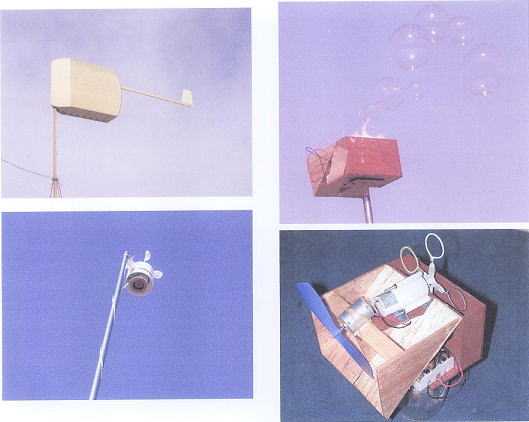

図5 測定ポールの上に取り付けた各種の測定機器

高さ約2mの測定ポールの上に、様々な測定機器を取り付けてサーマルを検知する

左側はサーミスタ(上:ミニ百葉箱)と風速計(下)

右側はバブル・マシン(上:シャボン玉連続発生装置)とその詳細(下)

20余年ほど経過した現在、間接法である(2)、(3)が主流になったようです。

初めのうちは、空気が上空まで上がることを直接的に視認しなければ、サ-マル存在を納得できなかったため、まず(1)のような手法が登場したと思います。しかしながら実用的な精度で捜し出すためには、媒体の発生装置を何カ所にも設置すること必要で、シャボン玉の液などの消耗品も大量に使います。このシステムは、費用面は別としても操作に多くの人手が要り、くわえて公害にも成りかねません。

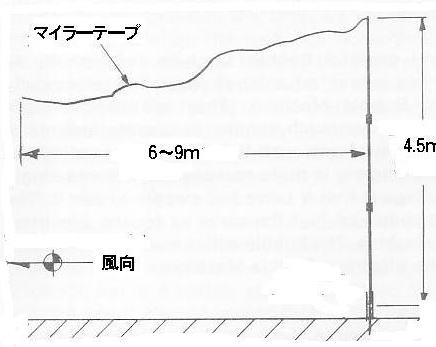

図6 ストリーマ(吹流し)の構造

経験やノ-ハウが蓄積されてくると、上空のサ-マルの状態が、地表の風の偏れ方からでも正確に推定できるようになりました。地面に立てた竿に固定された吹き流しでも、その動きからシャボン玉や草の実の流れ方が想像できるならば、消耗品や操作の人手が要らないだけ有利です。

また、サ-ミスタ-温度計は精密な計測器とはいえ、その場所の微小な温度変化を即時に示すだけのものです。しかしながら、この温度変化とサ-マル発生想定地帯の空気の動きを結び付ける理論や知識があれば、サーマルの予知に非常に役に立ちます。

サ-マル探しの道具の表示と実際の空気の動きの関係は、風速、気温、雲量、など当日の天候や、飛行場の地形、地表によって変化します。高い確率でサ-マルをつかむには、様々な条件でデ-タを積み重ね、総合する必要があります。

物事の始まりは、闇鉄砲式にムダを覚悟の上で、多大の手間をかけることにならざるを得ません。手軽で重宝がられている吹流しにしても、最初は100本以上をサーマル発生予想地点一面に立てて、それぞれの動きを観測して、サーマルとの相対位置と動きの関係を理解して、そのデータを基礎に現在の1本吹流しの動きを解読しているようです。

サーミスタ温度計などの観測機器についても、始めは気象台が引っ越してきたような大げさな試用であったようです。モデラーの個人装備となるまでには、多くの手間と金をかけた試行錯誤があったのです。

図7 サーマルに対するストリーマのなびき方>簡単なストリーマが一番普及しているサーマル探知機で、なびき方を読み取ることが出来ればきわめて有効である

簡単なストリーマが一番普及しているサーマル探知機で、なびき方を読み取ることが出来ればきわめて有効である

6、サーマル予測の検証

1970年頃、モデラーが気象研究に目を向け始めた時期は、手探りで新分野に踏み込んだわけですから、勘所はわかりません。正則な気象学は確立していて、観測・予報システムが多くの専門家に運営され、普通の日常生活に対しては役に立つ情報が提供されていました。しかしながら、模型飛行機を持って野原に行き、それをうまく飛ばす・・・・つまり上昇気流が発生している瞬間に、その場所に機体を位置させるためには役に立ちません。日本地図にかぶさるような天気図に比べると点以下の大きさの場所であり、局地的な気象条件は五感による観天望気や、自分で持ち込んだ観測機器から取得するしか無かったわけです。

登山家・ヨットマン・釣り師などアウトドア活動を行なう人たちも、必要に応じて局地的な天候を読み取り判断するノーハウをもっているとは思いますが、モデラーのニーズとは違います。結局、シャボン玉のような直接的な方法から始めて、サーマルが在るであろう場所を推定して、そこに機体を「置いてみる」ことによって仮説の成否を調べるという、試行錯誤の繰り返しでした。

「サーマルがそこにある」という仮説を立てる手段は、前述のようにサーミスターや吹流しなど、より扱いやすいものが開発される一方、「機体をそこに置く」手段も開発されます。

何らかの手段によって、「出発点を基準として南方向の水平距離Lm、高度Hmにサーマルがあるらしい」事がわかったとします。モデラーの利用するサーマルの大きさは、直径数10mの球体と考えられ、一定の速度で風に流されながら上昇していきます。

フリーフライト型の模型機の場合は、一定の経路、一定の速度で、一定の高度まで上昇しますから、上空でうまくランデブーできるようにタイミングを測って発航させ、後は運に任せます。飛行機に対してサーマルはかなり大きく、ゆっくりと移動しますが、違う動きの物体がある時間経過の後でうまく出会うことは、簡単ではありません。だから、ミスも多く、それがサーマルの位置推定の誤差によるのか、機体発航のタイミングや飛行経路のミスによるものか、わかりにくいのです。それに、サーマルをミスした場合は、サーマルが存在したかどうかもはっきりしないのです。

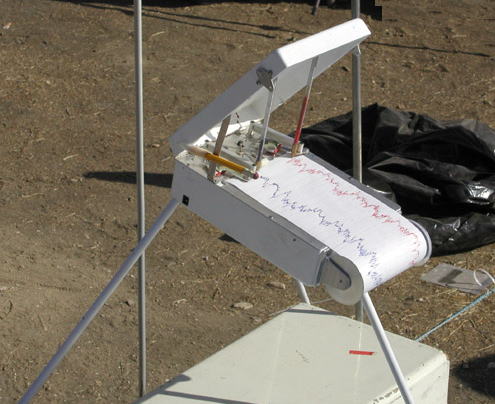

図8 自記テープ

サーマルの周期性を読み取るには、温度変化などの経過を記録して「山」と「谷」の平均的な時間間隔を見る

模型機の機種がRCグライダーの場合は、高度が下がりすぎない限り操舵によってあちこち探し回ることが出来ます。発航まえの推定位置に行ってみてサーマルが無かった場合は、位置推定修正を行い、そこへ行けばよいわけです。捜査範囲が広がればサーマルを掴む確率は向上し、同時に予測を確証する確率も上がります。つまり、サーマル予測の正否を調べるためには、何倍も能率が上がります。

フリーフライトの曳航グライダーの場合も、索を付けたまま自由に方向を変え、長時間引きずりまわす技法が開発され、RC機と同様にサーマル位置の予測の修正も出来ます。また、植生の有無、日照の有無などを見ながら、地面が暖かそうなところに引き込んで、その時点でサーマルを探すことも可能です。

いずれの場合も、模型飛行機の飛行では、サーマルの予測の正否が、その場で明確になります。だから、予測方法の良否がすぐにわかり、その修正も手早く実施できますから、進歩・熟成は急速です。

編集人より

大村和敏氏は元模型航空競技・ウェークフィールド級日本選手権者であり、模型航空専門誌にも寄稿されています。