地球を護るスペースガードの活動 ~チェリャビンスク隕石調査から見えてきた天体衝突の実態~

その他宇宙分野

1.チェリャビンスク隕石落下の現実

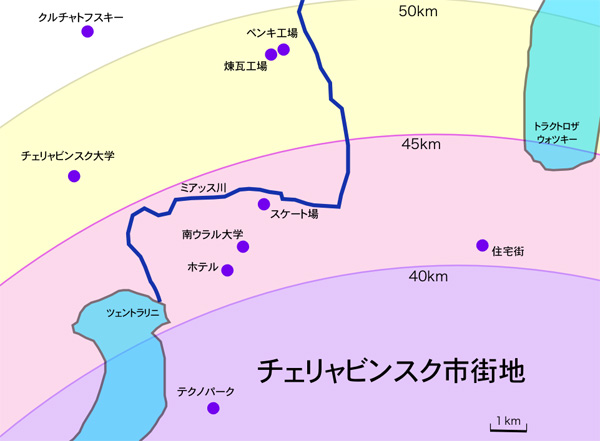

図1 チェリャビンスク隕石の落下経路と調査位置図

2013年2月15日9時20分26秒(YEKT、世界時+6時間)、直径17mから20m、推定1万トンの小惑星が秒速19kmの速度で地球大気圏に突入し、ロシア南部のウラル地域、チェリャビンスク州に落下しました。これまで、星が降ってくること、すなわち天体衝突によって自然災害が起こることを心配することは意味がないこと、杞憂とされていました。しかし、チェリャビンスク隕石は、上空29kmで大爆発し、爆発地点から50km離れたチェリャビンスク市内の全域で、約5000棟の窓ガラスが割れ、約1500人が怪我をするという大きな被害をもたらしました。映像や写真によって被害状況が克明に記録され、人類は天体衝突が大きな自然災害となることを初めて認識させられたのです。

4月のはじめに、この天体衝突による自然災害をもたらしたチェリャビンスク隕石落下の実体を把握することを目的として現地調査を行いました。まだチェバルクリ湖の氷上には隕石落下の傷跡が残され、市街地には壊れた窓枠や窓ガラスの残骸が積まれていました。現地調査では、隕石爆発地点の計測、隕石落下地域の推定と隕石が採集された場所の確認、市街地の被害状況等を視察し、チェリャビンスク隕石や被災の様子を写したビデオ画像などの貴重な資料を収集することができました。

調査範囲を図1に示しました。チェリャビンスク市は、ロシアのチェリャビンスク州の州都で、ヨーロッパとアジアの境界となるウラル山脈の南東部に位置し、鉱山資源を背景に18世紀から栄えました。調査は、市内のホテルに滞在し、ここを起点として20km北に位置する鉄鋼の町ブラトウスト、西南西70kmに位置するチェバルクリ湖、西南西180kmに位置する鉱山の町サトカ、南に30kmに位置する石炭鉱山の町コルキノ、エマンジェリンカ、デプタツキーなどの広範囲な地域に及びました。

ロシア国内の交通事情で、事故の顛末の証拠として記録を残すために車載カメラを装備する車が多く、これが幸いして各地を走行していた車の車載カメラによって隕石落下の様子や隕石雲が鮮明に撮影されていました。爆発地点は、最終落下地点のチェバルクリ湖と車載カメラで撮影された場所を確定することができたブラトウストとコルキノの2箇所、隕石雲が撮影されたサトカの合計4地点(図2)から爆発の最大光輝の位置の方位と地平高度を計測して求めました。その結果、チェリャビンスク市の南南東41km地点、上空28.89kmで爆発した隕石が最大光輝となっていたことがわかりました。隕石は、19.5度の低角度で突入し、小爆発による分裂を繰り返しながら、最終到達地点のチェバルクリ湖までの84kmの経路の直下に落下しました。爆発によって本体から分裂または剥離した隕石がダークフライトして落下した場所を予想したのが図3に示したエマンジェリンカ、デプタツキーなどの範囲です。雪解け後には、予想した分布に対応する場所から多くの隕石が発見され、チェバルクリ湖の湖底から570kgの隕石が回収されています。

図2 爆発位置の計測地点

①クルチャトフスキー

②コルキノのマーケット

③チェバルクリ湖の隕石穴

④サトカで撮影された隕石雲(アレクシ・バブリック氏撮影)

(①②の枠内の写真は、車載カメラの画像から、③はチェリャビンスク州警察提供)

図3 隕石落下の飛跡と隕石の分布推定

カメリンスク・ウラリスキーで撮影された車載カメラの画像に爆発箇所を記載。最大光輝の位置からチェバルクリ湖までの水平距離84kmの線上に推定した隕石分布域を示した。その後ロシアで採集された隕石の位置を線上に記載した。

2.衝撃波による被害状況

チェリャビンスク隕石の落下に伴う被害範囲、被害状況を把握することは、今後の天体衝突における被害域を予測し、衝突地域のハザードマップの作成につながります。また衝突する天体が実際に発見された際には、ハザードマップに基づいて衝突地域の防災計画、避難計画を策定する上でも重要な資料が得られると考えられます。

隕石は上空で分裂したため、速度と大きさを維持したまま地上に衝突することは避けられました。しかし、上空での爆発による衝撃波が広範な地域を襲い、多くの負傷者を出しました。死者が出なかったことは不幸中の幸いでした。衝撃波は、図4のようにチェリャビンスク市の市街地のほぼ全体を襲い、被害は最大光輝の位置から半径50kmの広範囲に及んでいました(図5)。もし、東京などの首都圏を襲ったら、被害範囲は図6のようになり、被災者数は、数十万人に及ぶ甚大な自然災害大となったことでしょう。

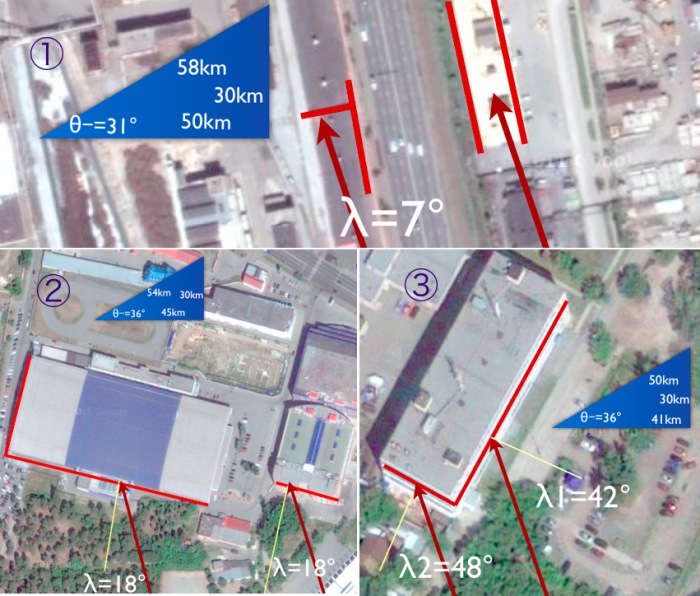

調査では、特に大きな被害を受けた亜鉛工場、スケート場、テクノパークの3箇所で、建物の被害状況を精査することができました。窓ガラス、窓枠や壁の倒壊は、爆発で最大光輝となった方向を向いた構造物の面に集中していました。これより、図7のように衝撃波の侵入方向と入射角度から衝撃波による損壊率や被害状況を推測することができます。

これら調査で得られた結果は、今後同様の天体衝突が起こることが予想された際に、解放されるエネルギーと爆発地点の高度、爆発地点からの距離、家屋の向きなどを考慮し、詳細なハザードマップの作成に寄与することになります。

図4 チェリャビンスク市街地の調査位置と衝撃波の範囲

図5 被害状況

①修理中の亜鉛工場

②スケート場(大破した壁と屋根)

③テクノパーク(上層階は窓枠ごとへこんでいる)

④窓枠や窓ガラスの瓦礫(このような瓦礫の山が残されていた)

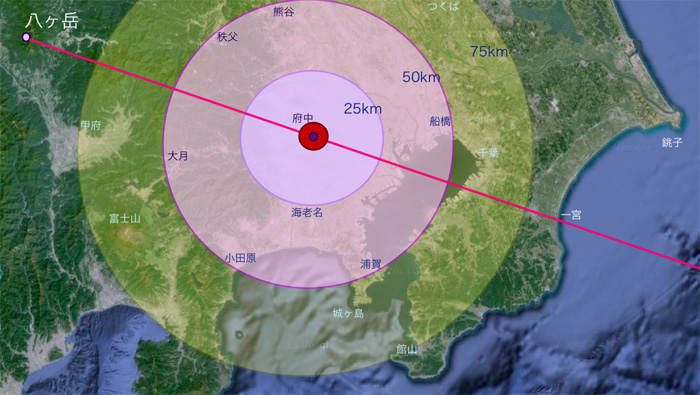

図6 首都圏ハザードマップ

チェリャビンスク隕石が関東地方の上空を通過、東京府中市上空29kmで爆発、隕石本体は八ヶ岳に落下した場合の衝撃波による被害範囲を示した。爆発地点から半径25km内では、爆発の熱と強い紫外線で肌が焼ける。窓ガラスや壁の倒壊は半径50kmの範囲に及び、東京、神奈川、埼玉、千葉が被災することになる。(Googleアースの画像を使用)

図7 建物被害と衝撃波の入射角(Googleアースの画像を使用)

①修理中の亜鉛工場

②スケート場の屋根と壁

③テクノパーク

3.太陽系誕生の頃に形成された隕石

調査では、チェバルクリ湖で2個、エマンジェリンカで2個、デプタツキーで19個、3地点で合計23個の隕石を収集することができました(図8)。これら収集した隕石の表面は、黒色の溶融被膜に覆われ、割れた断面は明るい白と濃い灰色のコンドリュール(球粒組織)が見られます。また一部に酸化したような変質が見られました。南ウラル連邦大学のグロフォスキー氏の分析結果によると隕石は普通コンドライト(LL5)で、カンラン石(27.9±0.35mol%)、輝石(22.8±0.8mol%)、鉄・ニッケル・イルメナイトなどの金属(10w%)からなります。形成年代は45億7000万年前で、太陽系誕生の頃の原始微惑星起源であることがわかりました。また最近になって形成された衝撃変成があったと報告されています。

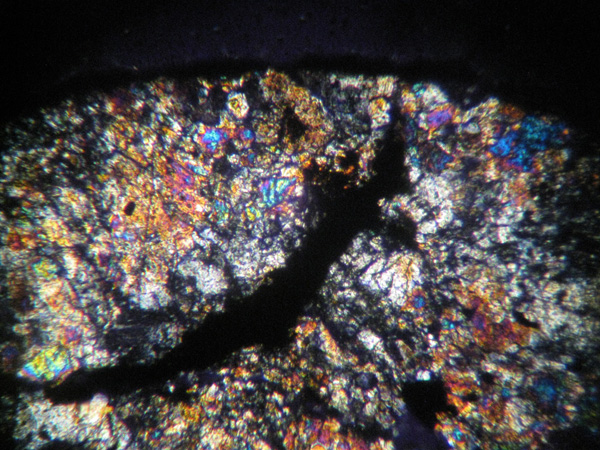

収集した隕石の1つから薄片を作成し、偏光顕微鏡で観察すると図9のような美しいかんらん石のコンドリュールが見られました。黒い部分は、表面の溶融被膜と衝撃変成により形成された金属です。

図8 収集した23個のチェリャビンスク隕石

図9 偏光顕微鏡で観察した隕石

4.恐竜を絶滅させた天体衝突

原始太陽系の星間ガス雲の中では、塵が衝突を繰り返して大きくなり微惑星が形成され、微惑星が衝突して惑星が形成されていきました。現在のような惑星が形成されると、衝突の頻度は激減しますが、大きな衝突が完全になくなったわけではありません。地球は、地殻がプレート運動により生産消滅するため、古い地質時代に形成された多くの衝突によるクレーター地形は消失しています。月より表面積が大きいので、本来は月よりもたくさんの衝突クレーターがあるはずです。地上にいくつか残されている衝突クレーターを紹介しましょう。図10は人類史に残されているイタリアのシレンテクレーターで、2000年前に20mくらいの小惑星が衝突して140mのクレーターが形成されました。図11は日本の御池山クレーターで、数万年前に40mくらいの小惑星が衝突して山体を吹き飛ばして約900mのクレーターの跡を残しました。図12はアメリカのアリゾナクレーターで、5万年前に60mくらいの小惑星が衝突して1.2kmのクレーターを形成しました。これらのクレーターは、どれも小惑星による天体衝突により形成されたのです。

図10 シレンテクレーター

図11 御池山クレーター(長野県)

図12 アリゾナクレーター

図13 K-T境界

衝突する天体の大きさと速度が大きくなると、より莫大なエネルギーが解放され、地球環境へ大きな影響を及ぼします。6550万年前の中生代白亜紀には、直径10kmの小惑星が衝突し、200kmのクレーターが形成され、地上に生息していた恐竜などの多くの生物が衝突による大異変とその後に起きた地球規模の環境変化によって滅んだと考えられています。

この証拠は、イタリアのアペニン山脈のグッビオ近郊のボッタチオーネ峡谷からみつかりました。発見者は、地質学者のウォルター・アルバレズと父でノーベル物理学賞受賞者のルイス・アルバレズです。アペニン山脈は、海洋生物起源の堆積物である石灰岩が堆積して形成された山脈で、ボッタチオーネ峡谷には中生代・白亜紀と新生代・第三紀の境界(K-T境界)に当たる6550万年前に堆積した地層の露頭があります(図13)。露頭の白亜紀上部の石灰岩は、薄いピンク色をしていますが、白亜紀の最上部では白色になっています。その上に1cm程度の粘土層を挟んで第三紀の石灰岩が堆積しています。粘土層は1万年程度の期間に風で運ばれてきた塵などが堆積したものです。この期間は大量の生物が死滅し、石灰岩が連続的に堆積されなかったことが、白亜紀最上部の石灰岩が白くなっていることからもわかります。大量に死滅した生物の死骸がたまった海底では無酸素状態となり酸化鉄などが還元されたため白色を呈したのです。さらに、アルバレズ親子は、粘土層の中に、白金族の元素であるイリジウムが大量に含まれていることを発見しました。イリジウムは、地球の表層(地殻)では微量にしか存在しない元素なので、小惑星により地球の外から持たらされたと考えられました。さらに、この境界層から小惑星衝突の衝撃により変形した衝撃石英も検出されました。

これらのことから白亜紀末の6550万年前に地球のどこかに大きな小惑星衝突が起きたことになります。その後、この時代に大きな小惑星が衝突した痕跡がユカタン半島の先端で見つかったのです。衝撃石英が含まれるキューバの津波堆積層の研究からも大きな天体衝突があっつたことが示されました。

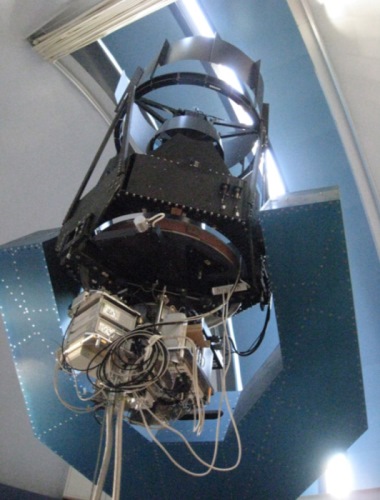

恐竜などのこの時代の生物は、大きな天体衝突によって突然絶滅してしまったのです。私たち人類は、このような大きな天体衝突を予期せずに絶滅することはありません。地球を天体衝突から護るスペースガードの観測に世界中の天文台が取り組んでいるからです。日本では、日本スペースガード協会が岡山県井原市美星町にある美星スペースガードセンター(図14)で、1m望遠鏡(図15)、50cm望遠鏡、25cm望遠鏡の3台を使って監視をしています。

図14 美星スペースガードセンター

図15 1m望遠鏡

5.地球接近小惑星

チェリャビンスク隕石が地球に衝突する前は、図16のように地球軌道の内側から火星軌道に近づく軌道で太陽の回りを公転するアポロ群に属する地球接近小惑星でした。地球接近天体(NEO=Near Earth Object)の軌道要素は、近日点距離(q)が1.3天文単位未満であり、地球接近彗星であれば、短周期彗星(周期が200年間未満のもの)とされています。地球接近小惑星(NEA=Near Earth Asteroid)では、近日点距離(q)、遠日点距離(Q)、およびそれらの軌道長半径(a)に応じて、アポロ群、アモール群、アテン群に分けられます。これらの群の典型例で、その名称の由来となった小惑星アポロ、アモール、アテンの軌道を図17に示しました。

地球接近小惑星は、現在10333個発見されていて、この中に地球に衝突すると地球規模の大きな自然災害となる直径1km以上のものは864個含まれています。また、地球に0.05天文単位(およそ748万km)より接近し、直径が140mより大きい地球接近小惑星を「潜在的に危険な小惑星(PHA=Potentially Hazardous Asteroid)」と呼んでいます。直径が140mの小惑星は、地球の大都市に衝突すると、その都市を壊滅してしまうエネルギーを持っています。このため、脅威となるPHAを全て見つけ、早期に軌道を確定することがスペースガードの目標とされています。現在1433個のPHAが確認されていますが、この数は予想される実際の総数の1割程度しかありません。これよりも小さい、17mのチェリャビンスク隕石のような小さい地球接近天体は、ほとんどが未発見で、小さい天体ほど総数も多くなります。現在、地球に衝突する小惑星は一つも発見されていませんが、突然小さな小惑星が落下してくる可能性は、今後も起こりえることなのです。

図16 チェリャビンスク隕石の軌道

図17 地球接近小惑星の軌道タイプ

6.スペースガード

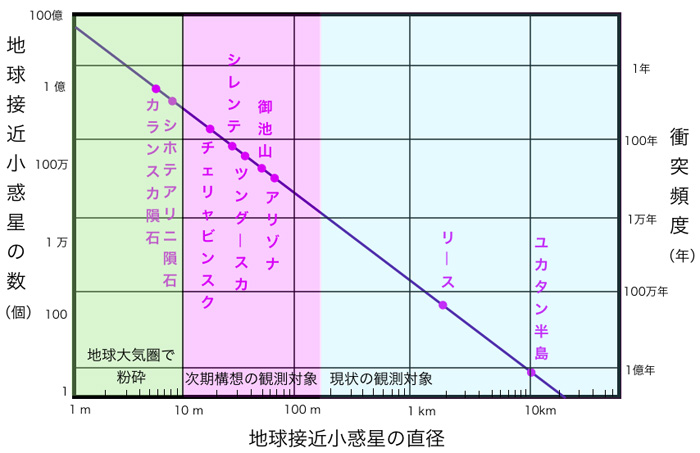

図18 地球接近小惑星の大きさ・数・衝突頻度の関係

地球接近小惑星の大きさ(直径)と数、天体衝突の頻度の関係を図18のグラフに示しました。恐竜を絶滅させた10kmの小惑星の数は50個程度ありますが、衝突頻度は1億年に1回です。地球環境に大きく影響する1kmより大きな地球接近小惑星の総数は約1000個で、衝突頻度は100万年に1回程度です。ところが、500mでは10万年に1回、100mでは1000年に1回、20mでは100年に1回、10mでは10年に1回となります。10mより小さな天体衝突は、地球の大気によって粉砕されるので、大きな自然災害にはなりません。しかし、10mより大きいとチェリャビンスク隕石のように衝撃波で大きな自然災害となることが、今回明らかになりました。

図19は、2029年4月13日に地球に36000kmまで接近する直径320mのアポフィス(小惑星99942)の動きを美星スペースガードセンターの1m望遠鏡で撮影した写真です。アポフィスのように従来からの目標である140m以上の地球接近小惑星の全てを検出する観測では、予想される成果が得られています。しかし、1mクラスの望遠鏡でチェリャビンスク隕石のような20m程の小さな地球接近小惑星を検出することは可能ですが、確実に発見するとなると非常に難しいのが実情です。

そこで、チェリャビンスク隕石衝突後、日本スペースガード協会では「ロシアの隕石落下に伴う日本スペースガード協会の対応と方針」を表明し、現地調査を行い、スペースガード専用の次期大型望遠鏡の構想を創出するための準備を始めました。10m以上の地球接近小惑星を軌道上で検出し、衝突による自然災害を未然に察知し、防災につなげるには、衝突の2日前までに発見する必要があります。そのためには、世界の天文台にある既存の観測施設をスペースガードの観測に多くの時間を割くような観測体制と地上観測網を構築することが大事です。さらに、口径3m級の地球接近小惑星観測専用の次期大型望遠鏡による観測体制を整備する必要があります。この構想が実現し、地球接近小惑星の衝突による最大級の自然災害の脅威がなくなることを願っています。

図19 アポフィスの動き

2012年12月21日4時34分~5時00分(日本時間)1m望遠鏡で撮影(露出時間各120秒) (クリックすると大きな画像が別ウィンドウで開きます。)

参考文献

・緊急声明「ロシアの隕石落下に伴う日本スペースガード協会の対応と方針」(日本スペースガード協会),2013.(http://www.spaceguard.or.jp/ja/index.html)

・日本スペースガード協会,大隕石衝突の現実(ニュートンプレス),2013.

・高橋典嗣,隕石と宇宙の謎(宝島社),2013.

・高橋典嗣・吉川真,チェリャビンスク隕石の現地調査報告,遊星人(日本惑星科学会),22(4),228-233,2013.

(おわり)